随分くたびれた案内板 |

上野国分寺跡 |

七重の塔の基壇(再建) |

講堂の基壇(再建) |

塔 基壇の上の礎石 |

礎石は古いまま 3.6m間隔に |

| 番外・上州の東山道の周辺 上野國・新田郡家、東山道?、国分寺跡 |

東山道は飛鳥時代の大化の改新以前からか、その後の天武天皇の時代から呼称された「五畿七道」という行政区分の一つであるが、同時にそれらの諸国の国府を最短距離で結ぶ「官道」の意味もあった。

東山道には畿内から外の近江・美濃・飛騨・信濃・上野・武蔵・下野・陸奥・出羽の國が属し、それらを繋ぐ官道は美濃の中津川から恵那山の北東の神坂峠を越えて伊那側の阿智に下り、伊那谷を遡り、塩尻から松本に至り、保福寺峠を越えて青木村~上田の信濃国府、小諸を経て碓氷峠を越えて高崎の上野国府に至った。江戸時代の五街道の一つの「中仙道」とは信濃の國の中で大幅に異なったルートになっているのは興味深いものがある。

上野国府からは伊勢崎を通り、この新田郡家で二つに分かれ、南下して武蔵国府に至るものと栃木市の下野国府に直行するものに分かれたようであるが、武蔵の國へのコースはこの他にもいくつかのルートがあったようでもある。尚、武蔵國は771年に東海道に所属が変更され、相模の国府(所在地未確定)から東京都府中市の武蔵国府に向かうようになった。一方、下野国府からは北上して陸奥國に入り、宮城県のいずれの地から出羽の国府であった秋田市に向かったようだ。

この路としての役割の中で、重要度により大路・中路・小路に区分され、全国七道の内、九州・大宰府に向かう山陽道と西海道の一部が大路とされ、東海道とこの東山道は中路、その他は小路とされ、江戸時代の宿場に当たるような「駅家」が置かれ、それぞれに置く馬の数なども指定しており、山間部を除いて道幅も9mから最大20mもある付近の集落を無視した直線路を造られたといい、現在も各地でその道路遺跡が発掘されている。道幅20mというと、現在の片側2車線の道路並みであり、真に古代の高速道路であったようだ。

この新田駅から南へは5つの駅を経て武蔵国府に達したというが、恐らく後世の「鎌倉街道」の一部とも重なっているのではないだろうか?

今年の秋頃には東山道の難路の一つである神坂峠にも行きたいと思っている。秋には神坂パーキングにスマートインターが出来て乗り降りが出来るという。余り遅い秋でなければいいが・・・・・・。

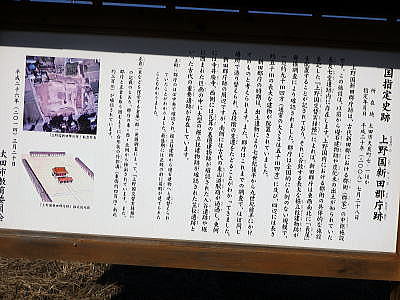

<新田郡家跡> 群馬県太田市天良町7-1他 国指定史跡

前橋・高崎市の境付近には国府、国分寺、国分尼寺があるというが、当初の本命である国府跡の情報はほとんどない。検索すると「国分寺」については「国分寺館」というのがあり、入館無料との事であった。

前橋をほぼ抜け、ようやくわかりにくい標識を見つけ、国分寺跡の入口に駐車した。案内板はあるが、くたびれており、まともに読む事ができない。

枯草の地に上がると、石柱が国分寺跡を示し、二ヶ所に石造りの基壇がある。一通り見物した後、わずか先にある「国分寺館」を訪れた。群馬県の施設で解説してくれる人もいる。

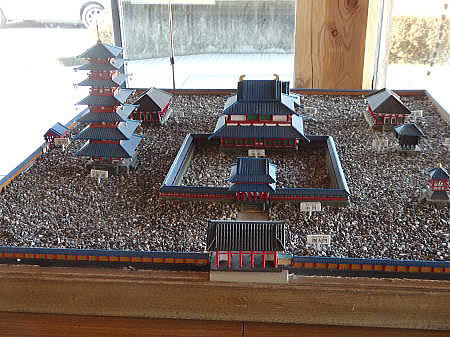

まず、国府について尋ねると、国府は2km弱の「総社神社」付近とされているが、すでに住宅地になっており、発掘は難しいのだという。この国分寺の地もそれらしいものがあると1926年に国の史跡に指定されたものの、畑地や住宅になっており、発掘が本格化したのは1980年頃、県が畑地や10数軒の住宅地を買収して東西220m、南北235mの国分僧寺の範囲が特定された。

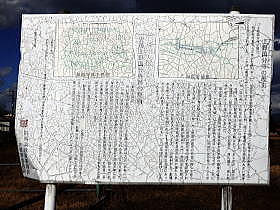

施設は四周を巡る築垣や一辺が19.2m四方の榛名山の安山岩の基壇が残っており、基壇は風化などで痛んでいた為に平成になって再建されたが、基壇上の礎石はそのまま残っていた。礎石の間隔は3.6mであり、国分寺には七重の塔を造るという文献から、ここには七重の塔があり、高さは約60mもあっただろうとして、20分ノ1の模型を展示していた。わずか離れた場所にあるもう一基の基壇は講堂跡だという。

ここから300mの地には国分尼寺があったとされ、2016年から発掘調査が始まっているとの事であった。パンフレットによると、「推定国府跡」の南に東山道があり、ほぼその地から南に分岐する「日高道」も書かれている。東山道は碓氷峠を越えて関東平野に下った後は多くの枝道に分かれて武蔵に向かったようだ。

〇 2025年1月29日 〇 天候 晴れ、風強し

2025年の山へ

随分くたびれた案内板 |

上野国分寺跡 |

七重の塔の基壇(再建) |

講堂の基壇(再建) |

塔 基壇の上の礎石 |

礎石は古いまま 3.6m間隔に |

国分寺 想像模型 南大門 中門 金堂 七重の塔 講堂 僧坊など |

七重の塔 想像模型 高さ60m |

東松山ICから熊谷・妻沼・太田に入った。畑地の一角にある郡家(郡衙)跡は比較的にたやすく発見する事ができた。

この上野國は4世紀頃には中央からは毛野(けぬ又はけの)と呼ばれ、5世紀末には下毛野と分離して上毛野となり、8世紀初頭に国名を良字二字に改める令により上野國とされ、国内に14の郡が設置され、新田郡もその一つであった。

さほど広くない上野國に当時から14郡というと、古い古墳群もあり、毛野は古代から多くの人が住んでいたようだ。その14郡の中に緑野郡というのがあった。平成の大合併で、大間々町や東町が「みどり市」となって、いかにも現代的な命名と懐疑的な想いを持っていたものだが、歴史に裏打ちされた市名である事がわかった。検証せずにツィートする事と大差のないイメージであった。

さて、郡家跡は一辺が約90m四方の区画に正殿とその東西南北に4棟の長屋などがあったとされている。説明版はあるものの、パンフレットなどは置かれていなかった。

そこから徒歩で「東山道」の探索に向かった。発掘当時の情報はネット上にあるねのの、最新の情報は見当たらない。恐らく、新しい道路工事などで、古道の存在が確認できたものの、ある程度の資料作成後は、よほど重要なものでない限り保存をされる事は無く、道路などの施設建設は続行されてしまうのだ。

推定される古道方面に進むと「造園会社」があり、同年配?ほどの人がいるので、「東山道」について尋ねると、「この辺りだよ」「そこのビニールハウスの付近からの直線路で松尾神社の方に延びており、後年にその直線路の上に用水路の掘割をしたのだ」「この辺りは足利に続く道で、武蔵道の分岐はもう少し西の方にあった」との事。その人と一緒にいた人の話しでは、その人はこの地の「庄屋」の家系の人だという。

用水路脇の直線路を歩き、先程、車で通った新しい道を横断した。もしかしたら、この道路建設で古道が発掘されたのかも知れない。尚も直線路を歩くと、わずか左手に「松尾神社」があったが、東山道に関する記載はされていなかった。どこかに「東山道跡」の案内板があるのだろうが、確認は出来なかった。

<上野 国分寺跡> 前橋市元総社町

高崎市東国分町・引間町の境に 1926年国指定史跡に

上野国分寺館(ガイダンス施設)あり

伝 東山道 後世に直線路に水路を造ったと |

東山道?直近の松尾神社 |

松尾神社 |

上野国 新田郡庁跡 |

正殿区画を |

新田郡家跡 |