仁王門 |

三重塔 |

室町時代建立の三重塔 |

1801年(享和元年)上棟 鐘楼 |

昭和27年再鋳の鐘 |

天井画 |

境内 全体 |

本堂 薬師堂 八日堂とも |

1860年(万延元年)竣工の八日堂 |

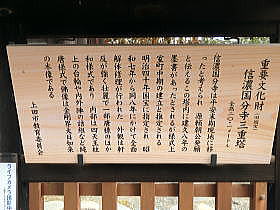

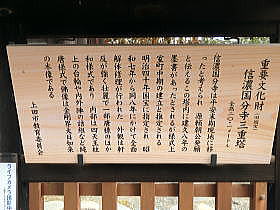

| 番外・東山道の信濃國 信濃国分寺 |

前回の上野国分寺跡に続いての信濃国分寺である。741年(天平13年)の国分寺建立の詔により国分寺と国分尼寺が上田市の地に建立された(年月は不明)が、当然、その地の付近にあった国府の国庁跡は不明であるという。神科台地と常田の信州大学・上田キャンパスの敷地内や、今の国分寺周辺に推定されているものの特定はされておらず、その後の平安時代に松本市に移ったという。その松本の国府跡も松本市・本郷地区の惣社地内に想定され、市道建設工事で建物の遺構らしきものが見つかり、1981年~1986年の間、第一次から四次までの「推定信濃国府」の調査が行われたものの、国府に直結する遺構は発見できず、現在に至っているという。上田の地は軍事的に不安定であり、より都に近い松本に撤退したのだろうか?律令による國は五畿七道に68ヶ國が置かれ、その全てに国分寺、国分尼寺が設置された。総国分寺は奈良の東大寺である。

さて、そのような経緯で建立された国分寺ではあるが、伝えによると938年(元慶元年)、創建時の国分寺は平将門の乱に巻き込まれて消失し、国分尼寺は残ったものの、平安時代末期には国府自体の弱体化により荒廃してしまったという。

東大寺を始め、創建時の寺が残っているものは皆無である。いくつかは後世に再建され、東大寺もその一つであるが、現在の東大寺大仏殿は三代目であるという。国分寺の多くも火災、度重なる戦災により、平安時代末期には国府の国衙と共にその機能を失ったようだ。

1197年(建久8年)、源頼朝が信濃国分寺の堂塔の再建を誓願したと伝えられるが、現存の三重塔はやや離れた地にあり、室町時代中期の建築である。

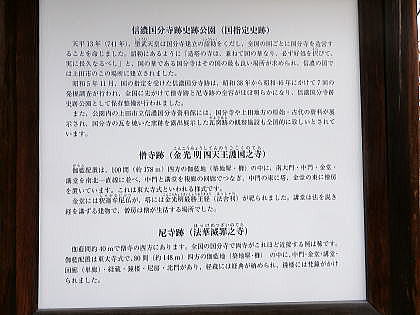

<信濃国分寺跡>

国道18号を軽井沢―小諸―東御を経て上田市に入った左側に「国分寺史跡公園」がある。1963年(昭和38年)から1971年(昭和46年)への7回の発掘調査により、創建時の国分僧寺と尼寺の礎石などが出、史跡公園として整備され、1980年(昭和55年)に「信濃国分寺資料館」が開設された。

広大な敷地の僧寺と尼寺の間には旧・信越本線(現・しなの鉄道)の線路が通り、後継寺院である信濃国分寺との間には国道18号線が貫通している。尚、訪れた当日は資料館は水曜日で定休日であった。

この再建・信濃国分寺でも最古のものは室町時代中期とされるものの年代は不詳の三重塔で、それに次ぐ鐘楼は江戸時代の上棟とあるが、漬かせてもらった鐘は昭和27年に再鋳とあった。恐らく戦時中に金属を差し出してしまったものだろう。境内の多くのお堂などは明治~昭和に再建されたものである。

本堂・薬師堂は八日堂とも称され、万延元年のに竣工したものの発願以来33年の年月と東北信全域より浄財をあおいで建てられたものとされている。

ここ上田の地は古代の東山道が松本―保福寺峠~青木村に越えて上田に至り、小諸~碓氷峠に向かう途中の要衝であり、戦国時代には真田一族の居城になり、江戸時代には城下町であると同時に五街道に次ぐ脇街道として、追分宿で中仙道に分かれ、上田~長野~高田への「北国街道」19宿の一つでもあった。

〇 2025年2月19日

2025年の山へ

仁王門 |

三重塔 |

室町時代建立の三重塔 |

1801年(享和元年)上棟 鐘楼 |

昭和27年再鋳の鐘 |

天井画 |

境内 全体 |

本堂 薬師堂 八日堂とも |

1860年(万延元年)竣工の八日堂 |

<八日堂 信濃国分寺>

国分寺僧寺の講堂跡脇から国道18号を横断すると、道の脇に江戸時代の仁王像を安置し、昭和53年建立の「仁王殿」があり、再建・信濃国分寺の入口を示している。

史跡公園案内図 |

|

僧寺 講堂跡 礎石あり |

僧寺 金堂跡を |