隣接地は大國魂神社 |

けやき通り 新田義貞ではなく源義家 |

参拝者が列をなす本殿 |

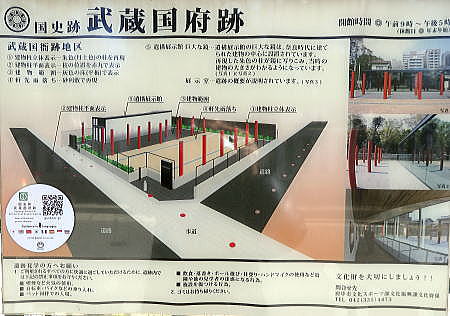

| 番外・武蔵國 国府の 武蔵国衙跡 |

1965年に田舎から東京に出てきてもう60年になろうとしている。数年のUターンがあったものの、正味でも56年以上に渡って東京の西部の杉並と中野、練馬に住んだ事になる。地方から出てきた者は、遥か飛鳥時代の頃から、出身地にいつでも帰る(逃げる)に近い方角に住みがちという事だが、やや方向のずれた23区の西方に住み続けてしまった。

関東のこの地は律令時代以来、武蔵の國である。当時の武蔵の國は埼玉県、東京都のほぼ全域と、神奈川県の川崎市と横浜市を含む範囲であり、国府は府中市に、国分寺や国分尼寺は隣接する国分寺市にあった。国分寺跡と国分尼寺跡は数年前に訪れたものの、国府の中央にあたる国衙には行った事はなかった。

律令により任官を命じられた官職は守・介・掾・目であったが、鎌倉幕府が守護を任じるようになり、守護大名が強力になると官職は名誉職的になり、戦国時代には大名が自ら称するようにもなってしまった。江戸幕府になると家康は「官位執奏権」を得、以降は徳川将軍が朝廷に奏請する権利を持ったというが、あくまで「官職」であり、大名などの領国とは無関係のものであった。

各國の筆頭は「守」であるものの、忠臣蔵の吉良義央や幕末の小栗忠順は上野介である。これは、常陸、上野、下野の三國は親王任国とされ、三國の守は親王が任じられ、大守と言われたが、ほとんどは任国に行かなかった為に、実質的には次官である介が、筆頭官位であった為のようで、そうした慣例は幕末まで引き継がれていた。

「二月は暖かくなる」とのたまっていたのは先月1月時の長期予報であったが、寒波が続き、奥多摩の「払沢の滝」の60%が結氷したとのnewsがあった。それでもたかだか60%である。現在、天気予報で使う気温の平年値は1991年~2020年までの30年間の平均値である。冬山に通っていた70年代~80年代はもっともっと寒かったと思うのだが、どうだろう?

歳のせいや、スタッドレスタイヤが減っている事から、中々雪山に足が向かない。前回に続いて、番外の史跡巡りにしようと京王線の府中からの「武蔵國」の国府を訪れた。

府中駅から大國魂神社に向かうメイン道路はちょっと異色である。総道幅は20m以上あるのだが、両側の広い歩道に自転車道、歩車道の分離帯があり、何と車道は南行の一車線の一方通行路。旧・甲州街道を横断すると直進は車禁止の大國魂神社への参道である。参拝者がいっぱいである。

まずは参道の右側にある「府中ふるさと歴史館」に寄るが、国府に関する展示はほとんど無い。

参道の反対側には何処から入るのかわからないような広い駐車場があり、その中を抜け、大國魂神社に向かって一本左の道に出ると「武蔵国国府館」があった。広くはない敷地に数本の朱塗りの柱が立ち、こじんまりした展示館がある。無人・無料の施設である。

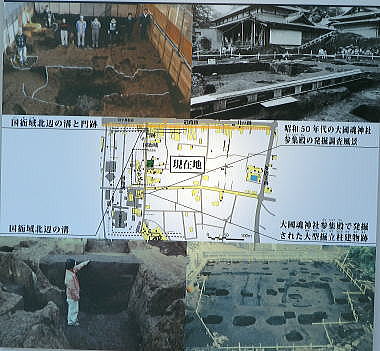

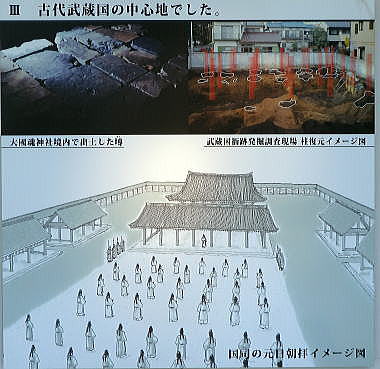

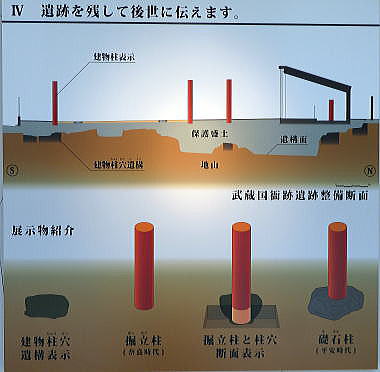

1977年(昭和52年)の調査で大型建物の柱穴群を検出し、2005年(平成17年)には赤塗りの柱が出、中枢部である事が判明し、2011年(平成23年)にすぐ隣の宮之咩神社建て替え調査で西門が発見され、南北300m、東西200mの範囲が「国衙」(政庁のある場所)と特定されたとしている。柱跡は現在の施設内にとどまらず、二方向の車道(柱跡が丸印で塗装)や大國魂神社内に及んでいる。

大國魂神社は武蔵國の総社である。武蔵國には古代から一宮~六宮までの神社があり、国司(国の守)はその宮を一宮から順に巡拝する習わしであったが、それを容易に行えるように六宮を合うした「総社」を国府近くに設けたものである。尚、武蔵一ノ宮は大宮の氷川神社と、多摩市(最寄は聖蹟桜ヶ丘)の小野神社がどちらも一ノ宮と主張している。

尚、広い意味の武蔵国府は、国分寺や国分尼寺跡のある国分寺市や、「調布」という徴税にまつわる地名の残る調布市まで含む事が出来るだろう。

展示館を見学後、参拝客でごった返す大國魂神社を訪れた。ここの主祭神は大國魂大神で大国主神と同神とされている。

駅へのけやき通りの帰路、往路で気になっていた侍姿の銅像に寄ると、鎌倉時代の末期、この地に近い分倍河原の戦いで活躍した新田義貞かと思っていたが、平安期の蝦夷征討の為、源頼義と義家父子が、戦勝祈願でこの地に立ち寄ったとの故事からの源義家の像であった。

〇 2025年2月11日

2025年の山へ

隣接地は大國魂神社 |

けやき通り 新田義貞ではなく源義家 |

参拝者が列をなす本殿 |

建物の復元は無く、柱のみ |

建物の中にも |

車道にもあるが 柱は建てられない |

国府跡 展示館 |

紹介図 |

小さな展示館と復元した朱の柱 |

発掘時の資料 |

|

|