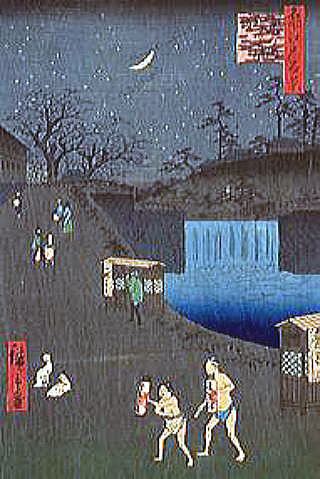

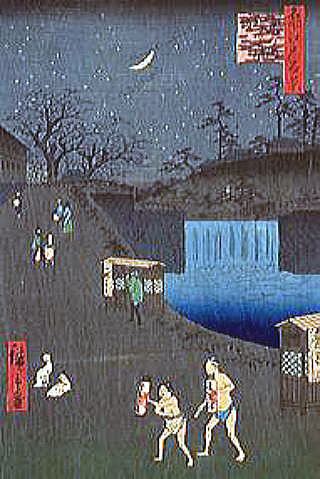

歌川広重 「名所江戸百景」「虎ノ門外あふひ坂」 |

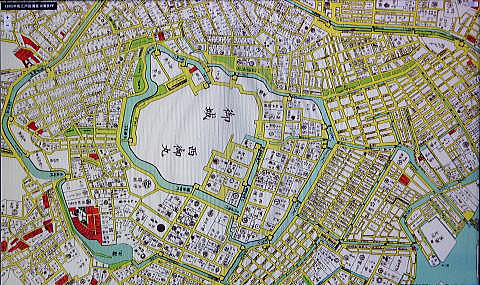

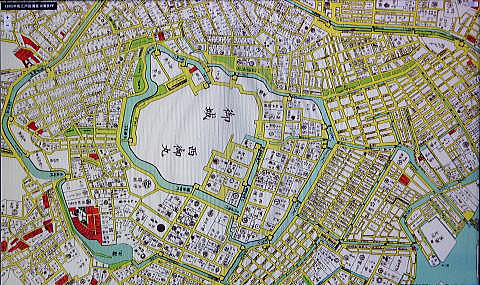

1860年頃の江戸城図 左側に外堀 その下部の膨らみが溜池 |

| 番外・江戸のど真ん中に利水ダムが 溜池界隈 |

歌川広重 「名所江戸百景」「虎ノ門外あふひ坂」 |

1860年頃の江戸城図 左側に外堀 その下部の膨らみが溜池 |

1590年、秀吉の小田原征伐の直後、徳川家康は江戸への移封を命じられた。当時の江戸は辺鄙な寒村であり、1457年(長禄元年)に扇谷上杉家の家宰であった太田道灌(1432―1486)が築いた江戸城が日比谷の入江の先にあったものの関東管領の上杉家が4家に分かれて相争い、それに鎌倉公方、足利将軍家、駿河の守護大名の今川家のゴチャゴチャした争い、その後の北条早雲(1432―1519)により1495年に小田原城が奪取されたものの小田原落城の戦いで江戸周辺は惨憺たる有様であったようだ。

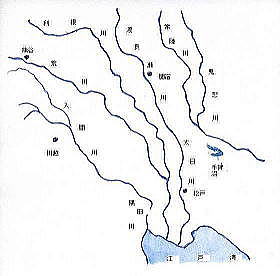

それにも増してこの江戸周辺の地形は、約6000年前の縄文海進の時、東京湾は関東平野の内陸まで入り込んでいた。その後、今の地形のように次第に東京湾は陸化して行ったものの、荒川・渡良瀬川・利根川などの大河は山地から平野に下ると網の目のように広がって大湿地帯を構成し、その本流は全て東京湾に注いでいた。元荒川や古利根川という河川が今でも残っているように、大雨の度に流路は変わっていたのである。

その湿地故に古代の東海道の武蔵国府へのルートは相模の三浦半島から房総の安房―上総―下総を大回りして武蔵入りをしていたし、石田三成の忍城の水攻めも元々、そうした大湿地の地形を考えてのものであったろう。

家康の家臣団は江戸移封に大憤慨をしたというが、家康の関東平野を見る目は異なっていた。この湿地を制する事ができれば、大阪平野や濃尾平野とは比べ物にならないほどの大平野として米の大増産に寄与する事が出来ると読んだようだ。その為に1600年の関ヶ原の戦いで西軍に大勝利をしながら大阪や京都に居を構える事なく、江戸に戻ってしまった。

江戸で急がなければならない事業が目白押しであった。まずは1万人とも言われた武士団やそれに付帯する町人の飲料水の確保と、小名木川の開削、大湿地を流れる河川を改修し、東京湾に流入する利根川を千葉の銚子に流す大工事であった。

冒頭の図の広重の「名所江戸百景」は1856年~1859年制作のものであり、江戸城図はやはり1860年頃のものとされている。今からわずか?160年ほど前の図であるが、広重絵には滔々と流れ落ちる「ダム湖?」からの流水が描かれ、江戸城古地図には外堀の赤坂見附付近から長さ1.4km、幅45m~90mの瓢箪型の「溜池」が描かれている。

家康の江戸移封直後には水源地不明の「小石川上水」、井之頭池や善福寺池、妙正寺川を併せた「神田上水」が1653年には多摩川の羽村から四谷まで、高低差92.3mで全長42.74kmの「玉川上水」が完成し、小石川の関口大堰から江戸の中心部に配水されたが、その水は主に江戸の北側からのものであり、江戸の南側には二代将軍の秀忠の世に四谷近くの清水谷の湧水を溜めるこの「溜池」が造られ、その後に玉川上水と連結され、明治に入ってから溜池は廃止され、一帯は埋め立てられてしまった。

その後、東京の拡大に伴ない、神田上水や玉川上水の水質悪化が深刻になり、玉川上水は浚渫や土手の構築を進め、神田上水は一部の暗渠化をし、水質改善に務め、1898年には玉川上水の水で広大な淀橋浄水場を建設した。1965年に廃止されたが、現在の都庁を含む新宿副都心の高層ビル街全体のの敷地であった。

前書きが長くなってしまった。大江戸線の「六本木駅」から六本木通りに出ると、溜池交差点に向かって下り坂になっている。近代ビル街を眺めて鍋底になっているらしい溜池交差点に出るが、すでにこの地は埋め立てられた跡で、低さは感じられるもののそれほどのものではない。交差点の一方は「外堀通り」になる。外堀通りを東に虎ノ門方面に進むと、ダム?のあった付近に「溜池櫓台跡の石垣」の一部が残っている。この櫓台の間に巨石を積んだ高さ10m近い「堰堤?」があったのだろう。今風に言うと「ロックフィルダム」であろう。

都心に古い地形は残らない。残るのは神社仏閣位である。自然石で造った石垣などは石が出来てから何万年も、切り出されて建造物になっても何百年も何千年もその姿を保つというのに、現代人が造ったコンクリートの建造物は5~60年、長くても100年は持つのだろうか?

四谷への外堀通りを歩く途中にその創建が鎌倉時代と伝えられる「日枝神社」があった。太田道灌により川越の仙波日枝神社を江戸城内に勧請され、家康が城内の紅葉山に遷座し、秀忠が江戸城の改築の為に城外の麹町隼町に遷座し、1657年の明暦の大火により焼失し、現在地に再三の遷座がされたという。東京の三大祭りの「山王祭」の神社だという。外堀通りから20mほど高い台地にあり、広い階段の両側に長い上り下りのエスカレーターが屋根もないままに動いていた。歴史と現代が混在していた。

今回の「江戸の上水シリーズ?」は2023年3月4日の「玉川上水・四谷水番所」「内藤新宿・玉川上水 遊歩道」と2023年4月4日の「神田上水・井の頭池と水道橋」に続く第三弾である。

〇 2025年3月10日 〇 天候 晴れ

2025年の山へ

江戸時代前期 河川の流路 |

溜池の底だった溜池交差点 |

虎ノ門駅近くの溜池櫓台跡の石垣 |

虎ノ門方面から溜池交差点を |

溜池山王駅 埋め立てられ標高は7.2mと高い |

近くの日枝神社 山王祭りがある |