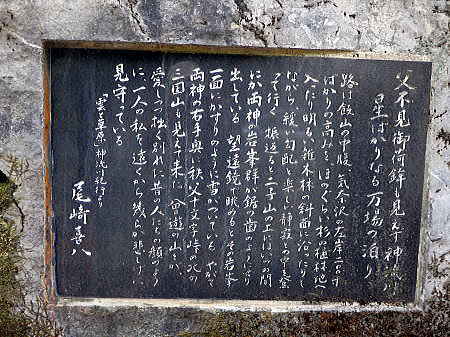

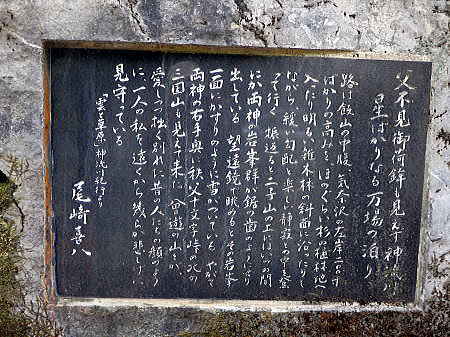

父不見御荷鉾も見えず神流川 星ばかりなる万場の泊り 尾崎喜八 「雲と高原」 神流川紀行より |

東西御荷鉾の鞍部 投石峠 |

トウゴクミツバツツジ |

|

山頂には古い不動明王像 |

三等三角点で基準点名 東御荷鉾 |

| 神流川流域・御荷鉾スーパー林道の 東御荷鉾山 1246.18m |

父不見御荷鉾も見えず神流川 星ばかりなる万場の泊り 尾崎喜八 「雲と高原」 神流川紀行より |

東西御荷鉾の鞍部 投石峠 |

トウゴクミツバツツジ |

|

山頂には古い不動明王像 |

三等三角点で基準点名 東御荷鉾 |

神流町は距離の割には不便である。本庄児玉ICで高速を降り、クネクネと神流湖の畔を走り、神流町の役場の手前から標高1000m付近を通る御荷鉾スーパー林道に登り着いた。

西御荷鉾山への最短の「中央登山口」にはハイカー?の一台が駐車しているのを見て、その先にある「尾崎喜八の碑」に立ち寄った。二見書房から昭和46年発行された「山岳名著シリーズ」の尾崎喜八著の「あの頃の私の山」に「神流川紀行」の一文が載っている。これは氏の詩文集・「雲と草原」の中に発表されていた昭和13年1月に御荷鉾山を訪れた時の紀行文である。

この時、本庄駅からバスで終点の鬼石で下車をした。この先のバスは乗り継ぐと現在は「道の駅・上野」のある新羽まであったのだが、「三波石」や緑泥片岩のその渓谷を見たいと万場まで街道を歩き、万場に宿を取った。「父不見・・・・・・」の一首はこの時に宿に残したものだという。

その時のコースは現在は車道が通っている気奈沢沿いと東の飯山との間にある古道から池の薬師を経て、この碑のある付近に出、西御荷鉾山に登り、投石峠に下り、入沢沿いの道を街道の柏木に下っている。

今回の登山口に着いたのは10時前になっていた。道標には西御荷鉾山には50分とあるが、東御荷鉾山には時間の記載はない。東の方が40mほど低いが、距離は長いようだ。古いガイドには西まで30分、東までは40分とあったような記憶がある。

峠から50mほど東に林道を進むと東御荷鉾山への古い標識があり、のっけからロープのある急登であるが、ジグザグの斜面の登りで主稜線に登り着いた。チラホラとヤマツツジやトウゴクミツバツツジが咲いているものの、ツツジ類は少ない。道は間もなく山稜の南側を緩く巻き登るようになって1115mの平坦な鞍部に出、次はやはり1184mの標高点のある頭を長々と巻くようになり、1150mほどの鞍部に出た。

ここからはようやく山頂への最後の登り。緩いが一本登り、トウゴクミツバツツジが目立つようになると「古い不動明王」が立つ東御荷鉾山の山頂に到着した。山頂から東側の尾根に古い石段が降りており、明王像も東を正面にしている。山頂の東側の石神峠方面から来るのが表道のようだ。

今日は薄曇り、神流川を隔てた父不見山方面も全く霞んでいる。喜八は谷合の万場の宿で「父不見・・・・・・」と詠んだものだが、稜線から東御荷鉾山に登ってもやはり山は見えない。

20分余りの時を過ごしてのんびりと来た道を引き返した。途中、二人連れが登ってきた。さあ、この後は「十石峠」を越えて小諸まで走ろう・・・・・・。

〇 2025年5月14日 〇 天候 薄曇り

御荷鉾スーパー林道・投石峠10.03 1115m鞍部10.38~40 1150m鞍部10.57~11.05東御荷鉾山11.30~52 1115m鞍部12.24~28投石峠12.45

2025年の山へ

西上州を代表する長大な尾根上を1983年(昭和58年)開通、延長67.1kmの「御荷鉾スーパー林道」が通っている。舗装あり、ダートあり、長期間の通行止めありの関東屈指の林道である。それを利用出来る季節には、連嶺最高峰の赤久縄山やこの御荷鉾山も片道1時間もあれば優に登れる位置にある。

御荷鉾山の語源は三株山という説が有力のようだ。この山稜の盟主の一つとも言える1286mの西御荷鉾山の西約2kmに1191mのオドケ山、東約2kmにある東御荷鉾山との三山を三株に見立てたようだ。蛇足だが、オドケ山は雲取山周辺の秩父側に多い芋ノ木ドッケ、三ツドッケ、大ドッケ等と同じく「突起」が変じたものであろうか?

赤久縄山には2006年6月と2023年10月に、西御荷鉾山には2001年12月にいずれもスーパー林道を利用しての安直登山をしているが、御荷鉾山のもう一方の頭峰である東御荷鉾山には立った事はなかった。東西御荷鉾山の間にある投石峠から訪れてみよう。