恵比寿 |

大黒天 |

毘沙門天 |

弁財天 |

福禄寿 |

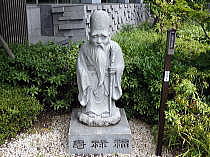

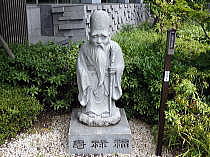

寿老人 |

布袋和尚 |

撫で牛 |

雷神 |

風神 |

力石 |

力石説明 |

| 番外・大正9年に築かれた 新宿 成子天神社の新しい富士塚 成子富士 |

恵比寿 |

大黒天 |

毘沙門天 |

弁財天 |

福禄寿 |

寿老人 |

布袋和尚 |

撫で牛 |

雷神 |

風神 |

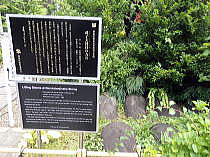

力石 |

力石説明 |

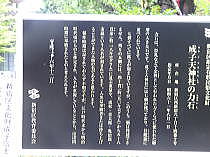

903年(延喜3年)、菅原道真が大宰府の地で亡くなったとの報を東国のこの地で受けた家臣の佐伯と斎宮は、公が生前に彫っていた像を都より「柏木村」に持ち帰って祀ったのが成子天神の始まりとされている。その天神社内に富士塚が築かれたのは時代を大幅に下った1920年(大正9年)というから、何を契機に築かれたのだろうか?

この成子天神のある柏木村は、新宿追分から始まる甲州街道の裏街道でもある「青梅街道」の北側、豊島郡の村であり、街道の南側は「角筈村」で今はいずれも西新宿に包括される地域である。

この青梅街道は新宿追分から甲府酒折までの132kmの街道で中野宿、田無宿なとの8~9ヶ所の宿が置かれたが、多摩川中流部の白丸駅と奥多摩駅の間の「数馬の切通し」の難所や、中里介山の小説に出る大菩薩峠越えがあったものの、甲州街道よりは近道であったという。甲州街道は江戸から甲府までであり、その先の信州諏訪までは中山道の支線という扱いだったようだ。

青梅街道のスタートは江戸城建設の為の漆喰の材料として、青梅・成木の石灰岩の採掘から始まり、次第に延伸して甲府まで至ったようである。

<成子富士> 成子天神社内

所在地 新宿区西新宿8丁目14-10

高さ 約12m

最寄り駅 地下鉄丸の内線・西新宿1番出口2分 JR新宿・西口11分 西武新宿駅12分

青梅街道から参道が始まり、七福神の像や撫で牛、豪華な3台の神輿などを見て本殿に至る。本殿の左手に富士塚への案内があり、浅間神社・木花咲耶姫命の像から登山道が始まり、溶岩の道を進むとビル群の中に建つ成子富士である。

〇 2025年7月27日 〇 天候 晴れ

2025年の山へ

富士塚を |

麓には富士山の祭神 木花咲耶姫命 木花之佐久夜昆売命とも |

参道は青梅街道から |

|

本殿 |

成子富士への案内 |

登山道 |

山頂の祠 |