登山口には古い浅間神社 |

富士塚の説明 |

斜面は緑 溶岩は無い |

山頂には祠も何も無い |

| 番外・見沼代用水の通船堀と 木曽呂の富士塚 |

昨年から今年にかけて、江戸八富士を訪れた際に、国指定の「重要有形民俗文化財」の富士塚は5基あり、江戸の他には埼玉に2基あり、志木市の田子山富士とこのさいたま市の木曽呂の富士塚であるという。

私などにとってはこのテーマの主役は当然、木曽呂の富士塚であるが、一般的にはその直近にある「通船堀」のようだ。家康の江戸入府以前、埼玉、東京の武蔵の国の南西部は荒川・利根川・渡良瀬川の下流部が江戸湾に流れ込むものの海までの高低差はいくらも無く、超低地を千々に乱れて分流・合流し、広大な湿地帯となっていたようだ。

<通 船 堀>

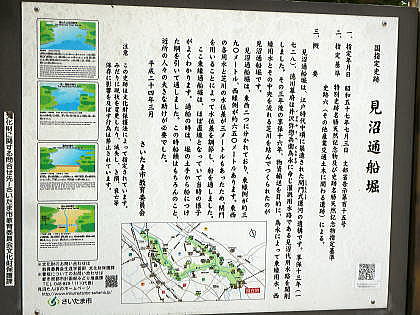

それをある程度の流れに収束させる工事により、幾筋かの川とある程度乾燥した田畑が広がった。利根川の東遷や荒川の西遷、そしてこの見沼代用水が1727年(享保12年)、利根川の羽生の利根大堰から引かれ、いくつかに分流され、埼玉の南西部を潤す事になった。主な目的は田畑への灌漑用水であったものの、年貢米などを江戸に運ぶ水路としても活用されていた。しかし、田畑を潤した後、主な二本の用水路は江戸まで繋がっておらず、二本の用水路の間に流れる「芝川」に繋ぐ事ず出来れば、芝川―隅田川―から江戸の町に船を着ける事が可能になる。

しかしながら、江戸に通じる芝川は用水路より水面が約3m低く、用水路との間の距離が短い為に急傾斜になり、船の往来は不可能であった。為に芝川を挟んだ両方の水路の間に閘門を設けて水位を調整して船を通す方式を1731年(享保16年)に完成したという。

登山口には古い浅間神社 |

富士塚の説明 |

斜面は緑 溶岩は無い |

山頂には祠も何も無い |

東浦和駅の東側にある「大間木公園」の駐車場に停めて出入口からすぐに南下かる畦道のやや広いほどの農道を進むと芝川の西側の通船堀に出た。史跡の石碑等があり、幅3mほどの堀でわずかに水が流れている。堀を右手にして400mほどで、結構な流れの芝川に出る。わずか右手の下流に市道の橋と歩行者用の橋があり、芝川の左岸に渡ると、市道との交差点に「水神社」があった。

芝川の左岸の道から、堀割と芝川の合流点を見るものの、河原?には草が覆い、合流部の上に橋が見えるので、「あの下が合流部か?」とわかる程度である。左岸の道をわずかで、今度は東縁からの掘割が現れた。

東縁を流れる代用水までもやはり約400mだが、こっちは芝川より2m弱高いだけのようであるが、その間にもやはり閘門の構造物が扉こそ外された形で残されている。

その代用水の流れの東は台地になっており、急斜面となっている。木曽呂の富士塚の「案内柱」もあるが、登山口の方向がわからない。

橋を渡ると崖の下に新しい住宅が並ぶ中を右折すると、一旦、住宅地が途切れるが、再び新興の住宅地になる左側斜面に、富士塚への登山口があったのだが、見逃してしまい、住宅地の中を回り込んで幹線道路に出てしまった。

その車道から北側の住宅地に登る道を数十m進むと、左手の草地の台地の先に浅間神社の鳥居を見出した。富士塚の案内板や古びた浅間神社があるものの、国指定重要有形民俗文化財としている割にかなり寂しい富士塚への登山口があった。

すでに読みにくくなった数枚の石板はあるが、最近見た富士塚のような溶岩は全くない。意外な急登の末の山頂はこ広いものの、1基の石祠も無く、寂しい頂きであった。回りが新興住宅地となってしまった今の時代、やむを得ないのかも知れない。

往路を神社まで下り、半時計回りに進むと、住宅地の上半に出、石段があり、先程見逃して回り込んだ住宅地の中の道に降り立った。こちらからの高さは5.4mどころではなく、10mを優に越えるものであろう。

〇 2025年7月31日 〇 天候 晴れ

練馬―鳩ケ谷―大間木公園P(約20km)~通船堀西縁~芝川~通船堀東縁~木曽呂の富士塚往復

2025年の山へ

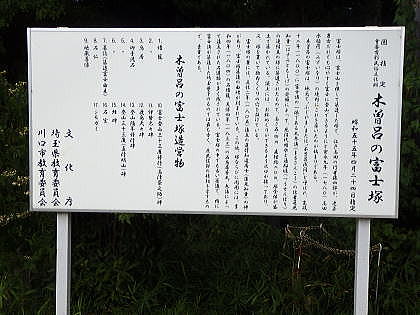

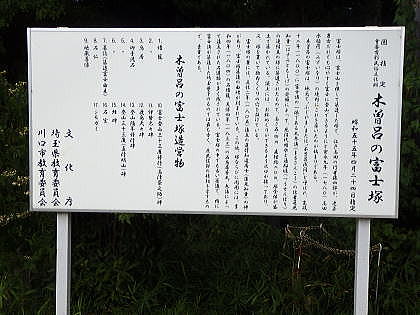

<木曽呂の富士塚>

所在地 川口市東内野596

高さ 5.4m 直径 約20m

築造 1800年(寛政12年) 丸参講の信者の発願によって建造

現存する埼玉県最古の富士塚として国指定重要有形民俗文化財

通船堀に出た |

芝川西側の堀 |

水神社 |

西側から芝川に合流点(橋) |

芝川東側の堀 |

東縁の用水路 |

見沼通船堀案内 |

左隅に木曽呂の富士塚も |