東仙波への登り

和名倉山

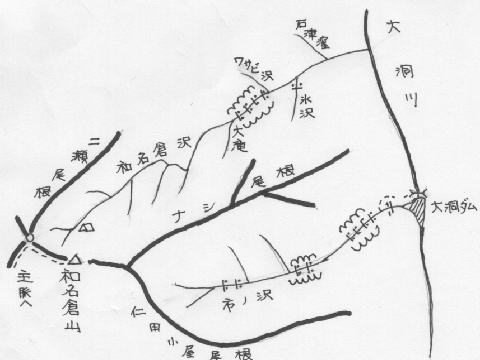

和名倉沢遡行・市ノ沢下降

○ 1984年7月28日〜29日

○ メンバー 植田 三和 遠藤 池田

81年7月、荒川流域の大洞川の井戸沢に入り、その後に椹谷、荒沢谷に入った。大洞川の一応の仕上げとして和名倉沢を計画した。車でのアプローチの予定だったので、下りは将監峠に出る訳にはいかず、必然的に市ノ沢の下降に落ち着いた。

三峰有料道路と大洞林道の分岐に車を置き、出発した。

山道で河原に降り、少し下流に行くと、細い流れとなって和名倉沢が流入している。

地形的にはもう少し下流が開けているので、そちらに進むと、やはりボサの中に古い流れが涸れてあった。

スケールは大した事はないものの、変

東仙波への登り

西方に続く竜喰山、大常木山の先は飛龍山だろうか。次の目的地を仙波のタルと考えて小ピークを越え、リンの峰を西から巻き終え、いくつかの小鞍部を過ぎると、いつの間にか登りになっている。

回りには石楠花が目立つようになるが、来年の?花芽が多い中に真っ赤になった蕾が散見されるようになり、いくつかの花が開きだすと、露岩の西仙波に到着した。雁坂峠、甲武信岳の三つの峰、長く裾を広げる国師岳、十文字峠への国境の尾根、そして赤岩尾根から両神山が視野に入り、大休止にした。北には伸びやかに翼を広げたように和名倉山の平な山が見える。東西に三つのわずかな盛り上がりがある。山頂はやはりあの中央なのだろうか。

81年時にはこの手前付近から東仙波の東を巻く道があり、多分この岩峰には立たずに、歩きにくい笹のトラバースを続けたような記憶がある。東仙波の峰を北東までトラバースして惣小屋沢に下る予定が、東仙波から東に伸びる尾根を下り、密藪の尾根に阻まれ、尾根の北東に下りるはずが、南東に降りてしまい、再び井戸沢の枝沢である奥新左衛門沢に下ってしまい、キンチヂミの滝の滝壺目指してキチガイ染みた懸垂下降の末、びしょ濡れのままのフォーストビバークに追い込まれた事が思い起こされてしまった。

東仙波への小気味良い尾根を辿ると、あの東尾根が何とも伸びやかに見えるではないか。東仙波から大きく北に下り、さほど目立たない焼小屋の頭、吹上の頭を越え、やや冗長な尾根を行くと、広い伐採地の八百平になる。喜んで伐裁地の中に入ると道は怪しくなる。登山道は平の左端に続いていた。

平で休憩をしていると、山の神土で追い抜いていった人が下山してくる。ここから山頂までのコースタイムは約一時間なのだから、何という速さなのだろうか・・・・・・。

八百平から最低鞍部までわずかに下り、登り返すと小さな古い標識が川又を指している。すでに歩く人が絶えているこの道は、曲沢の源頭を渡ってヒルメシ尾根から川又に続いているようだ。

更に尾根を緩く登ると、二瀬尾根の分岐になる西の肩、直角に右に山頂への道に入ると、わずかな砂礫地の千代蔵の休場を過ぎ、伐裁地を緩く登ると、高見石付近に良く似た樹林帯に入った。山頂からの下山者に付いてきた今朝の犬が現れ、再び私と山頂に向かった。

樹木はそれほど大きくは成長していないものの、横たわった切り株には緑濃い苔がビッシリと張り付き、好ましい限りの雰囲気である。ほとんど平坦になった樹林を進むと、そこは84年以来二度目の山頂であった。山頂には「仁田小屋尾根」への小さいが新しい標識がある。しかしその方向は、切開きはなく、わずかな赤テープがあるだけであった。歩く人がいるのだろうか。

ワンチャンと山頂のひと時を過ごしている間に数人が登ってきた。下山時も含めて、今日逢った人は10人余りであろうか。

牛王院平まで戻り、将監峠までの縦走路を辿り、眼下にある将監小屋へ真っ直ぐに下ると、小屋脇のパイプから清水が流れていた。そのうまい事・・・・・・。小屋からは車も通れる道ではあるが、やはり七ツ小屋尾根よりは大分遠回りになる。ムジナの巣の水場で再び喉をうるおし、三ノ瀬に下り着いた。丁度10時間行動、正味の歩行8時間であった。

○ 2011年5月21日 ○ 天候 快晴

三ノ瀬・みはらし駐車場5.27牛王院下5.56〜6.00牛王院平7.01山の神土7.07〜17

西仙波8.15〜38東仙波8.42八百平9.30〜47川又分岐10.00二瀬分岐10.11

和名倉山10.25〜54八百平11.24一本11.40〜50東仙波12.20〜41山の神土13.41〜50

将監小屋14.09〜12ムジナの巣14.47〜50牛王院下15.04〜三ノ瀬15.28

同行者は301名山の299座目の山。ラスト2である。

歩き出しから、集落の飼い犬がずっと私の前後を歩いている。

緩い尾根を登って行くと、鹿除けネットが現れる。出入口はネットの切れ目に塩ビのパイプで継ぎ目を隠すようになっており、鹿をはじめとする動物の侵入を防いでいる。

これをワンチャンが入ってしまうと、自由には出られないだろうと思い、「ここでお別れよ」と犬を残してフェンスに入った。しかし、出口のフェンスまで行くと、どうやって入って来たのか、犬が私の後ろに追い着いた。恐らく毎日のようにこの山道を歩いているこの犬は、私が想像する以上にこの付近の道に精通しているのだろう。

その後もいくつかのフェンスを過ぎると牛王院平のメインルートに到着した。もう犬の心配をするのはよそう。

この辺りは1981年7月に大洞川の井戸沢を遡行し、二日目に将監峠に抜け、下降路を東仙波からの惣小屋沢に設定した山行で通った場所になる。わずかに進むと山の神土の分岐。

ここで一本を立てていると、単独者が和名倉への道に入って行き、その後ろにワンチャンが続いて行く。フェンスを通してもらったのだろうか。

ここからの道は、縦走路の幅広い道から普通の登山道に様変わりをするが、歩きにくいほどではない。御殿岩から東仙波に続く尾根を大きく巻きながら鞍部の笹原に出ると、井戸沢源頭部の浅くなった沢を見下ろす好展望地。