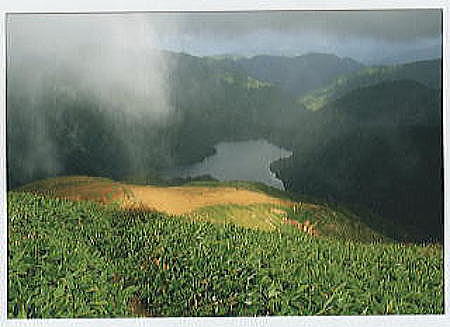

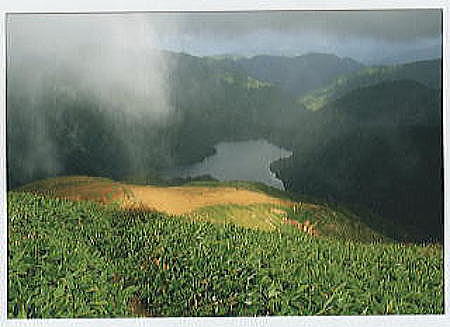

山頂付近からの大鳥池 |

| 朝日連峰北部の雄峰 以 東 岳 1771.63m |

山頂付近からの大鳥池 |

○ 2008年9月23~24日

○ 山行ナンバー 1022

久し振りの朝日連峰の山になる。主峰である大朝日岳には1968年、1970年と2度訪れているが、主脈の北方稜線には足を踏み入れた事はなかった。幻の魚・タキタロウや大鳥池・以東岳は私の憧れの山として長く懐に隠されていた。杁差と同じように、大鳥小屋に泊まって以東岳に登ろう。

天気予報がはっきりしないまま、前日に東北道を走らせた。山の天気予報は微妙である。東京で得られる情報は各県の県庁所在地が主になっている。以東岳で言えば山形か新潟になろう。しかし、いずれも山の天候は無視している。現地に入らなければより詳しい情報は難しいだろう。

出発時には初日の行動として登山口から3時間程度の大鳥小屋までなので、午後からの登山開始でよいだろうと考えていたが、どうでも変更が可能なように、山形道の寒河江SAで車泊をした。

朝、テレビの天気予報を見ると、夕方に寒冷前線が通過する。南北に立った前線なので、平地では1~2時間の雨だという。これを山の天気に翻訳するとこうなる。「平地での雨を午後4時から6時とすると、山での雨はこの前後3時間、午後1時から9時まで」となる。のんびりしてはいられない。

朝食は登山口でと決め、大鳥の集落を目指した。月山道を「清川東風」で有名?な清川で降り、大鳥のタキタロウ公園に寄り、林道に入った。ここは夏は登山口までバスが通るというものの、極めて細い道。特に2ヶ所のトンネルは、途中にすれ違いコーナーがある程である。堰堤といってもおかしくないような小さな「泡滝ダム」の手前に駐車場があり、10台近い車が駐車していた。

朝食のうどんを食べて出発した。天気は未だ曇りだ。わずかに進むと右手にダムがあり、林道が終点になる手前の左側から登山道が始まった。

間もなく、私の直前にスタートした4~5人に追いついた。小さなザックを背負ってはいるが、登山者には見えない。「何処までですか?」と話しかけると、「何処までかな?」という。キノコ採りのようである。このように団体で来るキノコや山菜採りはプロではなく、遊びである。何処まで行くのかわからずに付いて来た人のようだ。

彼らを追越し、丁度1Pで冷水沢の吊橋を渡った。尚も沢の右岸の緩い道を進むと「七ツ滝沢」にかかる吊橋。今度は七ツ滝沢の左岸を20分余り、ようやく沢を離れてジグザグに登り始めた。本流から離れても、斜面を行く道のあちこちに清冽な水場があり、小さな「ひしゃく」まで添えられている。少なくとも大鳥小屋までは水場に不自由しないコースのようだ。

斜面を登り始めて間もなく、左側の薮に「プラスチック・チェーン」があるのがわかった。ひょっとするとここが「七ツ滝沢の沢コースの入口」か?と、一本を立てたものの、閉鎖されて時間が経ているらしく道跡らしいものはない。

再び斜面の道を行くと、腕に「腕章」のある人が下山してきた。「今日は何処までですか?」と聞くので、「午後から雨になりそうなので、大鳥小屋までです」と答えると、「それがいいですね」と言う。大鳥小屋の管理人で、今日は飛び石連休の最終日で3~4人しか宿泊者がいないようなので下山するとの事だった。

その先に小枝で半ば道を「閉鎖」しているようにも見える標識のない「沢コース」の分岐があった。1Pで小屋まで行けるのかな?と耐えて行くと、呆気なく、ほぼ平らな尾根に出た。右下の樹木越しに大鳥池が見え、緩く下って行くと二階建てのキレイな大鳥小屋に到着した。

管理人がいないのはわかっており、未だ11時前であり、誰もいないだろうと思いながらも「こんにちは」と声を掛けて戸を開いた。意外にもトントンと階段を下りる音がし、すでに2階に陣を構えていた単独者が下りてきた。広い1階は誰もいなかったものの、2階に荷を上げた。彼の他には、片隅に2人分の荷物がデポしてある。今、以東岳に登っているとの事。

彼は秋田からの人で、毎年数回はここに来ており、今年は未だ3回目で少ない方だという。深夜に登山口に着き、そのまま歩いて未明に小屋に到着し、すでに以東岳を回ってきた。風が非常に強<かかったとの事であった。12時頃、新潟からの3人パーティが到着した。やはりここに泊まるという。

小屋の中に水の出る炊事場があり、トイレは近年、浄化槽式の水洗にしたようだ。快適度はかなり上位にランクされる小屋である。14時、予想通り雨が降ってきた。以東岳に行っていた2人は16時頃、びしょ濡れになって下山してきた。13時頃から雨が降ってきたとの事。結局この日の宿泊は3人・2人・1人・1人の7人であった。強い風雨は夜半まで続いた。

この時期、明るくなるのは5時過ぎである。小屋の周りは赤く色づいたナナカマドのたわわな実が目立つものの、山は未だ霧に覆われている。七ツ滝沢に流れる水門のわずか先でオツボ峰への道が分かれる。樹林の中の急な斜面を登って行くと、暫くで笹原の小さなピークに出た。ここは朝日連峰の主稜線。

2009年NHKの大河ドラマ・天地人の直江兼次が拓いたという「朝日軍道」の一角を占めている。越後から会津、そして米沢に移封された上杉家が、米沢と飛び地の領土になっていた庄内を結ぶ山地の道を確保したのだ。米沢から長井に入り、1237㍍の長井・葉山に登り、大朝日岳~以東岳そして1244㍍の高安山を通るルートのようだ。前半の大朝日岳まではわずかな踏跡があり、中盤は現在のメインの縦走路、そして後半の軍道跡はここから先は廃道になっている。残雪期にはこの軍道跡を大鳥集落方面に歩く人達もいるという。

行く手には三角(みすま)峰が時々その鋭い頭を見せ、空には小さな青空の空間が覗かせるが、それも直ぐに雲が覆ってしまう。少し下り、三角峰の肩を目指して斜上し、緩く下るとオツボ峰の手前の鞍部。湿地になっており、水場の標識がある。ここまで1Pで来たので、青空待ちをしながら大休止をしたかったものの、風の通り道で寒い位だ。わずかな休みで再び歩きだした。

間もなく完全な雲の中に突入した為に雨具の上着を着る。西風が強く、手指も冷たい。そんな中、2人が下ってきた。今朝は以東小屋からだそうだ。先ほどの鞍部からこの辺りは、本来はお花畑になっており、その片鱗は見られるものの、じっくり見とれる余裕はない。じっと登って行くと標柱が現れた。「天狗角力取小屋分岐」とある。オツボ峰のようだ。小休止をして以東岳に向かう。

いくつかの小さな頭を越えて行くと、岩峰になる。「これが頂上か?」と思ったものの、ルートは岩の間を通り過ぎてしまった。山頂はその先のピークで、一等三角点があった。基準点名は「以東ヶ岳」である。何も見えず、「山名板もないぞ」と思いながら、少し下の小広い所に以東岳頂上の標柱があり、大朝日方面への分岐点になっていた。

軽く一本を立てている間、わずかに霧が晴れ、尾根の下に以東小屋の屋根が見えた。あそこまで行って大休止にしよう。再び小屋が見えない位の霧の中、6分の下りで小さな2階建ての以東小屋に到着した。中に入ると、昨日宿泊した2人が出発の準備をし、大鳥小屋から直登ルートを来た新潟の3人パーティが休憩していた。小屋の外から「下が見えるよ!」声が聞えてきた。霧の晴れる間隔が頻繁になってきたようだ。 2つのパーティがそれぞれ上へ下へと出発した後、ゆっくり下山にとりかかった。

もう一つの大きな目的がある。「熊の皮の敷物」のような大鳥池の姿を見なければいけない。小屋の横を通り、雰囲気の良い草地の斜面を下り出すと眼下に地面に腹這いになった熊の敷皮が広がっている。大鳥池だ。今回の山行でこの為に持ってきたカメラを取り出して数枚のシャッターを切った。実に良い眺めである。

雨具を脱ぎ、感じの良い草の緩い尾根を下って行くと、突然、足元がとても深く抉れている所にでる。左から縁を通って草地を行くと、また同様の抉れになる。数回それを繰り返すと、樹林の中、小沢状の中の急な暗い道になる。1200㍍付近でやっと平坦な尾根になり、最後の斜面を下り、池畔らしい平坦部に出ると、ゴーロの涸沢になっている東沢に出た。ここから、ほぼ四分の一を回る池畔の道は、小さなアップダウンのある結構嫌らしい道であった。

小屋の前のベンチで、コーヒーを沸かして昼食とし、登山者ノートに記入し、利用料の1500円を料金箱に入れ、憧れの小屋を後にした。

23日 泡滝ダム駐車場8.03冷水沢8.56~9.10七ツ滝沢9.34~43一本10.12~18沢コース分岐10.29大鳥小屋10.57

24日 大鳥小屋5.33三角峰先水場6.54~59オツボ峰7.27~33以東岳8.18~22以東小屋8.28~50東沢10.16~22

大鳥小屋10.44~11.40七ツ滝沢12.32~42冷水沢13.04枝沢13.27~33登山口14.04